寛解中も油断禁物!専門医が徹底解説「IBDに合併するがん」

医師インタビュー | 2022/8/10

ここ数年で急速な進歩を遂げた炎症性腸疾患(IBD)の治療。適切な治療で寛解し、病気になる前と変わらない生活を送れる患者さんが増えつつあります。一方で、治療を自身の判断でやめてしまったり、大腸内視鏡検査を何年も受けなかったりするなど、患者さんたちの治療における自己判断が課題と考えられています。しかし、症状が寛解していても腸に炎症が残っていれば、「発がん」の可能性があることをご存じでしょうか?今回は、福岡大学医学部消化器内科学講座 主任教授の平井郁仁先生に、みなさんから寄せられた「IBDに合併するがん」に関するさまざまな質問に、わかりやすくお答えいただきました。

IBDに合併するがんに関するQ&A

普通のがんと、IBD患者さんに起こるがんの違いは?

――腸に起こる通常のがんとIBDに合併するがんの違いを教えてください

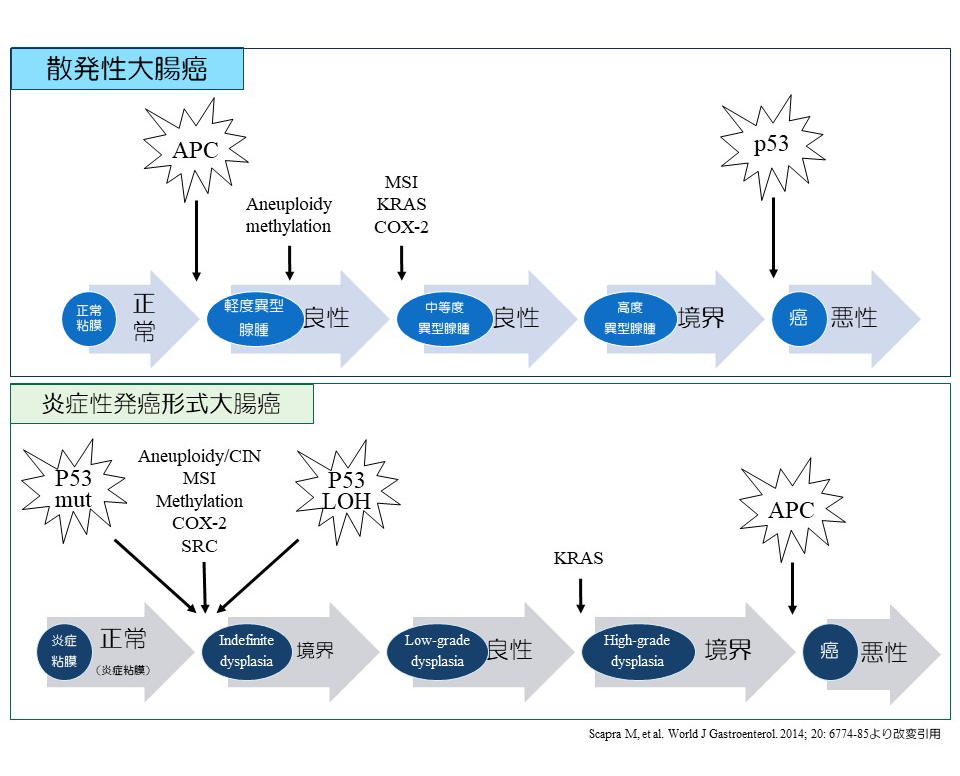

IBDの炎症を契機として発症するがんを「炎症性発がん」と呼びます。潰瘍性大腸炎においては「潰瘍性大腸炎関連腫瘍」と呼び、その中にがんもあるわけですが、これは通常の大腸がん(散発性大腸がん)とは、正常な粘膜ががんになるまでの過程が少し異なります。炎症性発がんの大腸がんは「p53」という遺伝子の変異が、通常の大腸がんより非常に早い段階で起こるという特徴があります。これにより、通常の大腸がんとは異なる形態を呈しながら大きくなっていきます。

Scarpa M, et al. World J Gastroenterol. 2014; 20: 6774-85.

――IBDの再燃とがんの初期症状の見分け方があれば教えてください

基本的に初期の大腸がんは、ほとんど自覚症状がありません。また、大腸がん検診で便潜血検査を行いますが、それにも引っかからない場合があります。そのため、IBDの再燃とがんの初期症状は見分けがつきません。

また、大腸がんが直腸にある場合は、出血すると肛門に近いため、かなり赤い血が出ます。そのような場合も、潰瘍性大腸炎による出血と大腸がんの出血とでかなり紛らわしく、医師でも見分けるのは困難だと思います。

反対に、長期間寛解維持していて普段は通常便なのに、血が急に混じるというような場合は、大腸がんのリスクを考えた方が良いかもしれません。

――2年に1回の大腸内視鏡検査は受けている場合でも、日頃の血液検査などで気に留めておいた方が良い項目があれば教えて下さい

一般的に、血液検査の項目に腫瘍マーカーというものがあり、大腸がんでは「CEA」という数値が上がってきたりすると、がんが疑わしいということになります。しかし、この数値は、かなり進行しているがんでないと上がってこないため、血液検査などで大腸がんのスクリーニングをするというのはかなり難しいと思います。ですから、2年に1回の大腸内視鏡検査を継続していただき、その時にポリープが見つかったり、慢性に炎症が持続しているような場合は「大腸がんのリスクが高い」と考えられるので、検査の頻度を1年に1回にするなど、リスクに応じた対応が必要だと考えます。

――「症状は無いのに内視鏡検査で見ると炎症がある」というような患者さんもおられますが、そのような方も内視鏡検査で経過観察していく必要があるのでしょうか

「症状の寛解」と「内視鏡的寛解」は全く別物です。内視鏡で見ると炎症があるような場合は炎症が持続しているわけですから、「症状の寛解」が得られていても炎症性発がんが起こる可能性があります。

当院では、症状が無い潰瘍性大腸炎患者さんに対しては、CRPだけではなく、LRG(ロイシンリッチα2グリコプロテイン)や便中カルプロテクチンといったバイオマーカーで疾患活動性を評価し、それらの数値が上がっている場合は粘膜に炎症があると考え、内視鏡検査を受けていただくことをお勧めしています。その後もバイオマーカーを継続して年に3~4回測定し、内視鏡検査のタイミングを決めるという方法を提案しています。

バイオマーカーが陰性で症状もない場合は治療が上手くいっていると考えられますが、その場合も、調子のいい時期に一度大腸内視鏡検査で、ポリープが無いか調べてもらい(サーベイランス内視鏡)、その結果が正常であれば2~3年に1回の検査頻度に戻していただくのが良いと考えます。内視鏡検査を5~10年受けてないような方はこの機会に、この「サーベイランス内視鏡」を受けることを、前向きに検討していただけたらと思います。

――IBDの人は健康な人に比べて、発がんリスクがどのくらい高いのでしょうか。また、病歴によりリスクは上がりますか

潰瘍性大腸炎患者さんの発がんリスクは、全大腸炎型で15倍くらい、左側大腸炎型で3倍くらい、直腸炎型で1.7倍と言われています。また、病歴が長くなるにつれてリスクも上がっていくことを示した報告もあります。その報告は2008年のもので、当時のデータでは20年で100人中7~8人ががんになると示されていますが、今は治療が進歩したため、ここまでの数字にはならないと思います。ですが、一般の方に比べてリスクが高いのは、現状でも間違いありません。

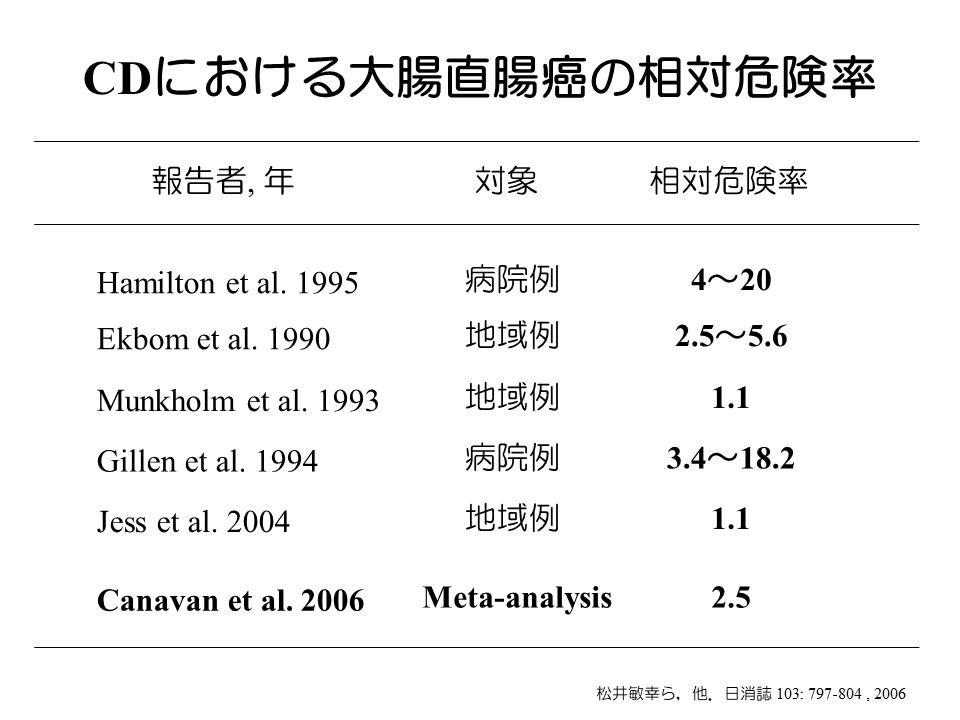

松井 敏幸, 矢野 豊, 平井 郁仁. Crohn病と腸癌. 日消誌 2006; 103: 797-804.

クローン病は潰瘍性大腸炎と異なり、炎症が飛び飛びに起こります(非連続性病変)。ただし、現在は効果的な薬剤が普及しており、適切な治療で炎症がしっかりコントロールされている方も多いと考えます。ただし、特に日本の場合は直腸肛門病変のある方が多く、腸病変が改善していても直腸肛門部の炎症は残っている場合が少なくありません。このため、日本人のクローン病患者さんでは直腸や肛門部のがん(直腸肛門管がん)が多いのが特徴です。

外国のデータによるメタ解析(過去に行われた複数の研究結果を統合し、信頼性の高い結果を求める統計解析手法)では、クローン病患者さんの大腸がんのリスクは通常と比べて2.5倍とされており、潰瘍性大腸炎ほどではないものの、リスクは高いと考えます。

――小児発症と成人後発症で発がんリスクの高さに違いはありますか

小児発症はIBDの経過を悪くするリスク因子でもあり、難治化しやすいので留意する必要があります。また、罹患期間が長くなれば炎症の期間も長くなるので、小児発症ではそれだけ発がんリスクも高まります。しかし、これはあくまで小児発症の人が30~40代になったときに注意すべきという意味であり、小児期にがんが多いというわけではありません。「小児発症は発がんリスクが高い」という明確なエビデンスのあるデータはありませんので、過剰な心配は不要だと考えます。

――IBDでは、腸以外の発がんリスクも高いのでしょうか

腸以外でリスクが高いのは、白血病やリンパ腫など「血液のがん」です。ただ、もともとこれらのがんは多くないので、あまり心配する必要はないと考えます。欧米人では皮膚がんも多いと言われていますが、日本人に関しては一般人口と比べてほぼ同等です。

――IBDに関連した「発がんリスクを上げるNG行動」があれば教えてください

やはり慢性持続に炎症があるとがんが増えていくので、まずは適切な治療で、疾患のコントロールをしていただくのが一番大切です。きちんと炎症を抑えることができれば、それほどがんを恐れる必要はありません。

ただ、炎症性のがんとは別に通常のがんも起こり得ますので、その点は注意していただきたいですね。加えて、糖尿病があると肝臓がんや、すい臓がんのリスクが上がると言われています。ですからIBDに限らず、併存疾患のコントロールもきちんとしていただくことが大切です。

――「腸内細菌が食物繊維を代謝して産生される酪酸が大腸がんにつながる可能性がある」という記事を見ましたが、食物繊維はあまり取り過ぎない方がいいのでしょうか

私たちにとって、食物繊維は腸内細菌のバランスを整えてくれるとても大切なものです。狭窄があるなど、一部の方は避けていただく期間があると思いますが、個人的には「不必要な制限は必要ない」と考えます。むしろ取っていただいた方が腸内細菌のバランスが整えられて、それが治療として有効かどうかは別として、便回数が減るなど症状の改善につながると考えます。

発がん率を上げたり下げたりする薬があるって本当?

――生物学的製剤、免疫調節薬、ステロイドで、発がんリスクが高まる治療はありますか

私の臨床結果からも各文献からも、生物学的製剤の使用でがんのリスクが上がることはほとんどありません。ステロイドもありません。ただし、免疫調節薬と生物学的製剤を併用した場合は、血液のがん、特に若年の方では若干「リンパ腫」のリスクが上がると言われています。しかし、これは欧米のデータで、日本ではほとんど見られないと言われています。

一方、肝臓がんの患者さんに免疫調節薬を使ってしまうとがんの成長が早まってしまうこともありますので、IBDとは関係なく一般の方と同様ながんになる可能性を考え、大腸以外のがんの定期検診をきちんと受けていくことが大切です。

――5-ASA製剤が発がん率を下げるというのは本当ですか

潰瘍性大腸炎の患者さんが1.5~2.0g以上の5-ASA製剤を継続して服用した場合、大腸の炎症が抑えられて発がんリスクが半分に抑えられたというメタ解析もありますが、あまり関係ないというデータもあります。ですから、5-ASA製剤を飲めば大腸がんを抑制できると考えるのではなく、「炎症をどれだけ抑えられるか」と考えるべきでしょう。

一方、最近では「チオプリン製剤が大腸の炎症をコントロールする」ということがわかってきており、いずれかの治療で炎症を抑え続けることが、炎症性発がんによる大腸がんの発生を予防する手段になると思われます。

――IBDに起因するがんと診断されたら大腸全摘がベストなのでしょうか

例えば、大腸の上行結腸に大腸がんができた場合、普通の人であれば右の大腸を全部切除して、小腸と残った左半分の大腸をつなぎます。しかし、潰瘍性大腸炎の方にそれをやってしまうと、残りの大腸に炎症が生じてしまい、そこに再び大腸がんができる恐れがあります。そもそも、直腸から始まっているので左側大腸の方に炎症が残りやすいという特徴もあります。そういう意味でも、「その後の発がんリスクを高めない」「残った大腸の炎症が再燃につながる」という2つの理由から、通常は大腸がんができたら大腸全摘します。ですが、高齢者などで直腸を残した方が排便機能の観点からも良さそうという場合は、直腸を残す手術をする場合もあります。

クローン病の場合は炎症が飛び飛びにありますので、例えばS状結腸に大腸がんがあれば、通常の手術と同じように、病変部分だけを切除してつなぐ場合もあります。このように、潰瘍性大腸炎とクローン病では対応が異なります。

大腸ポリープと大腸がんの見分け方は?

――潰瘍性大腸炎患者の場合、大腸ポリープのみでも大腸全摘になることはありますか

通常の大腸ポリープであれば、内視鏡で取り除けます。これは潰瘍性大腸炎の方でも同じです。しかし、ディスプラジア(異形成)がポリープ状の形態をする場合もあります。高度な異形性(よりがんに近い細胞)の場合は、前がん状態とみなして手術をします。一方、異形性が低い場合で、正常な粘膜との境界がはっきりしている場合は、内視鏡で切除することもあります。このような難しい判断の場合、複数の消化器内科医および病理医でディスカッションをして治療を決定することが必要です。なので、ディスプラジアの治療に関しては、専門の施設で受けることが望ましいと考えます。

――その見分けはIBD専門医であるなしに関わらず、内視鏡に慣れた医師であれば容易なのでしょうか

それは私たちでも大変難しいので、最終的には病理学的な判断を参考にしないといけません。生検での細胞異型や配列、増殖の部位などを参考に一般的な腺腫(いわゆる大腸ポリープ)やがんと鑑別します。さらに、先述したp53の免疫染色などを参考にし、病理医が総合的に判断します。それでも100%ではなく、消化器を専門としない病理医が見分けることは、かなり難しいと思います。特に平坦なものは見分けが難しいので、専門病院や病理医に判断してもらうのが良いと思います。

――直腸しか残っていない場合でも、粘膜治癒に至っていなければがん化の可能性がありますか

直腸だけ残して手術をする場合がありますが、直腸は炎症の始まりとなることが多いです。直腸の僅かな粘膜が残っていた場合、手術しないで全大腸が残っている大腸と比べると、極端に面積は少なくなるので、数学的にも確率は下がりますが、全く無いわけではありません。残存する直腸粘膜のがん化には気を付ける必要があります。大腸内視鏡検査で確認する必要がありますし、直腸粘膜の炎症を抑えるために座薬などを使うこともあります。

クローン病に多いがんの種類は?

――小腸がんや肛門管がんなど、クローン病に多いがんの種類や特徴を教えてください

通常、小腸にがんができるのは極めてまれですが、クローン病の方ではたまに見られることがあります。しかし、バルーン小腸内視鏡やカプセル内視鏡で大腸がんのように見つけるのは困難です。理由としては、クローン病患者で認められる小腸がんの病変は、潰瘍や狭窄などクローン病の病変と類似した形態であることが多く、肉眼的には良悪性の区別ができにくいことがあげられます。したがって、発見された小腸がんは、狭窄などで小腸の一部を切除した際の病理検査で、術後にがんが偶然見つかるということがほとんどです。小腸がんの早期発見を今後どうしていくかということは、大きな課題となっています。

また、クローン病に特徴的ながんとして前述した「直腸肛門管がん」が挙げられます。筑紫病院のデータでは、発病後約20年で100人に1人くらいの割合で直腸肛門管がんを発症します。これらは肛門の炎症が強い方に起こるので、やはり炎症のコントロールが重要です。それが難しい場合や肛門病変のせいでQOLが極端に低下している方は、人工肛門にする場合もあります。

粘膜治癒を確認するためにも大腸内視鏡検査は必須。医師のサポートを受けながら前向きな治療を

――これ以外に、注意すべき点やアドバイスがあればお願いいたします

繰り返しになりますが、まずきちんとIBDの治療を続けてください。そして、今の治療を振り返っていただき、年に数回再燃したり、大腸内視鏡検査で炎症が残っている場合は、治療の強化が必要か、一度主治医の先生と話し合ってください。また、適切な治療を行っていても、アドヒアランス(患者さんが治療方針に納得し、例えば薬の内服を怠らないなど治療をきちんと継続すること)が悪ければ炎症がぶり返すなど、良くないことが起こります。治療に関しては十分に医師、看護師その他の医療スタッフと話し合いをし、その結果ご自身に最も良いと考えられる治療方法を選択するプロセス(最近では、Shared decision making, SDMと呼んでいます)を経ることが重要です。その結果、ご自身が十分納得した上で通院や服薬を続けることが望ましいと思います。

最後に、これは個人的な意見ですが、ストレスを溜めたり睡眠不足が続いたりすると、免疫のシステムに悪い影響が出ますので、日頃からストレスを溜めないことも大切です。また、肥満の人であれば標準体重に近付けるなど、一般的に勧められているような生活習慣の改善も大切なことだと思います。

――最後に、IBD患者さんにメッセージをお願いいたします

IBDになったことを悲観してネガティブになってしまうのは仕方のないことだと思います。私たちも通常の生活に少しでも近づけるようなお手伝いをしたいと思っています。ですから、患者さんご自身も病気を乗り越えて、人生の目標が達成できるように、頑張っていただけたら幸いです。

(IBDプラス編集部)

1998年 福岡大学筑紫病院消化器科 医員

2000年 佐田厚生会佐田病院胃腸科 部長

2005年 福岡大学筑紫病院消化器科 併任講師

2007年 福岡大学筑紫病院消化器内科 講師

2014年 福岡大学筑紫病院消化器内科 准教授

2017年 福岡大学筑紫病院炎症性腸疾患センター 部長・診療教授

2019年~ 福岡大学医学部消化器内科学講座 主任教授

2020年~ 福岡大学病院内視鏡部 診療部長(兼任)

2021年~ 福岡大学病院炎症性腸疾患先進治療センター長(兼任)

〈資格・所属学会〉

医学博士

日本内科学会(評議員・認定医)

日本消化器病学会(九州支部評議員・専門医)

日本消化器内視鏡学会(九州支部評議員・評議員・専門医・指導医)

日本消化管学会(専門医)

日本炎症性腸疾患学会(理事)

日本大腸検査学会(評議員)

日本小腸学会(理事)